Blog

ネットオークションやフリマアプリの落とし穴

2026.01.07

ここでは、最近大きくなり急成長したインターネットオークション

■タイミング次第ではプロに見てもらうよりも高値で売れる?

**タイミング次第ではプロに見てもらうよりも高値で売れる!*

■発送までのコストが全て自己負担に…

過去にインターネットオークションやフリマアプリを使ったことの

■本来の価値よりも低く売ってしまう可能性も…

品物の価値を、インターネットに掲載されている平均取引額などか

■まとめ

インターネットオークションやフリマアプリを利用すると、出品時

盆栽鉢

2021.09.26

【- 高価買取になりやすい「盆栽鉢」・ 高価買取になりにくい「盆栽鉢」-】

盆栽鉢(ぼんさいはち)とは、盆栽において重要な役割をもつ盆栽の受け鉢になります。

盆栽づくりにおいて役割を担うだけあって盆栽だけでなく「鉢」にこだわる方も多く。陶芸家もまた作品として手掛けています。

盆栽鉢には盆栽の雰囲気を変えるだけでなく、盆栽の格を上げるために作家作品を用いることもあります。

勿論、見た目だけのお話ではなく、盆栽も植物になりますので長生きさせれる意味でも鉢の形状(大きさ)なども重要になります。

盆栽鉢は基本的に焼き物になりますので、他の茶器や花器のように、信楽焼、備前焼、万古焼き、瀬戸焼などブランド陶器(窯元)の製作から陶芸作家による作家作品など、変わり種まで含めると数えきれない程の種類が制作されています。

そのため、骨董市などに顔を出し、好みの盆栽鉢を探し求めることを趣味としている方など、今でも根強い人気があります。

本日はそんな盆栽鉢について、高価買取になりやすい盆栽鉢、高価買取になりにくい盆栽鉢についてご紹介いたします。

~ 高価買取になりやすい「盆栽鉢」とは ~

◇ 染付などの技法による絵図が描かれた鉢、細密であればさらに良いとされる。

◇ 明治、大正時代といった制作された年代が古い陶磁器。

◇ 大きすぎない手の平サイズの物が特に好まれやすく、需要が高い。

◇ 作家の陶印や共箱などいった、作家の詳細が明確な鉢。

◇ 中国の作家により制作された鉢。時代が古く中国美術として該当するもの。

↓~ 佐野大助 「染付山水図盆栽鉢」~↓

今でこそあまり見かけなくなった盆栽鉢ですが、当時では種類も豊富で街に出かければ見かける機会も多い品物でもありました。

成熟する前の盆栽、成熟後とでは、盆栽のもつ魅力というのは年毎に代わります。

その為に盆栽は年に一度は植え替えを推薦していました、そのため鉢はいくつあって足りないようなものでもあったため。盆栽に用いる鉢は当時では需要が高く、作家も制作に励んでいました。

↓~ 春松「小品盆栽鉢」共箱 ~↓

盆栽は元々、中国の文化として鉢に植物を添えるといった行為が日本にも伝わり、盆栽を愛でるといった日本独自の文化に発展したものと一説にあります。

日本国内では価値としては難しい鉢でも中国などでは日本の盆栽鉢として高価に売買されることもあったため日本で制作された鉢は大変貴重とされていたようです。

↓~ 祥石 「染付鳥獣戯図盆栽小鉢」 ~↓

~ 高価買取になりにくい「盆栽鉢」とは ~

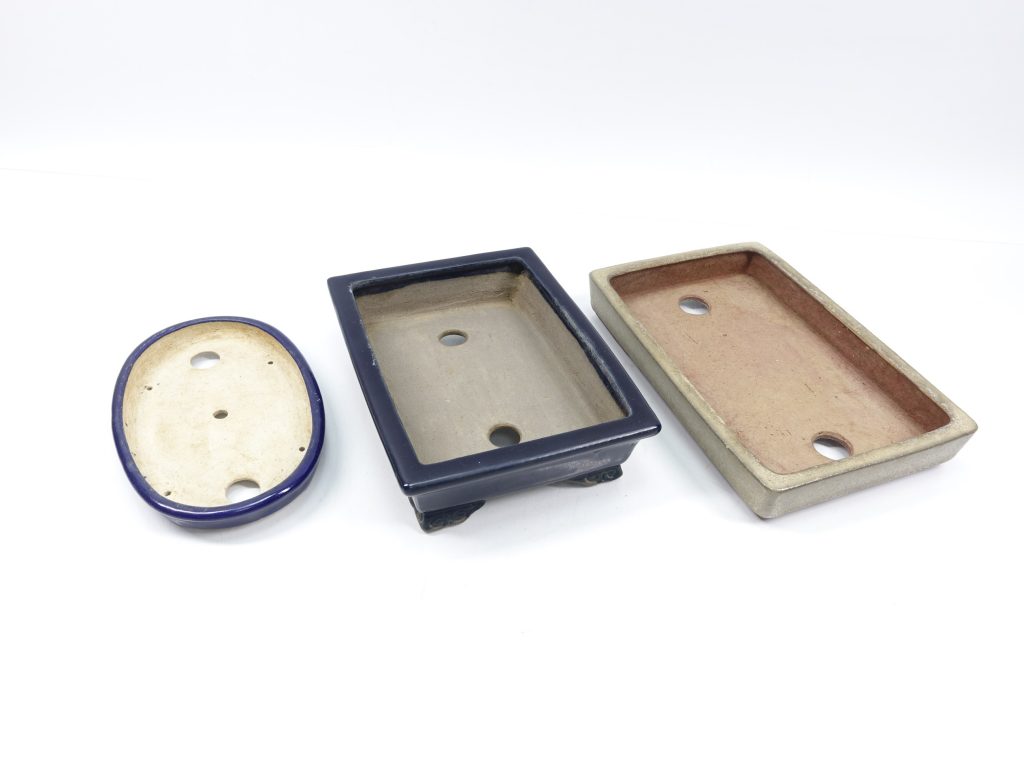

◇ 無銘、絵付けなど施されていない素焼きの鉢。

◇ 制作時代が新しく、作家作品の模写(レプリカ)による作品。

◇ 銘、共箱などが残されていない詳細の分からない鉢。

◇ 破損・修繕跡など見受けられる鉢。

↓~ 銘が無いもの、制作時期の比較的新しい盆栽鉢 ~↓

【-余談-】

盆栽は長い時間かけて愛でるものとして、鑑賞石と似た性質のものにはなります。

鑑賞石は長い時間が経過しても姿は変わることはありません、色味などは深さなどによる風格が現れるこはあるでしょう。しかし、盆栽は植物になります。

放っておけば枯れてしまいます。勿論枯れてしまっては盆栽の価値としては無くなります。

順調に育てば景観が変わり、良い方向にいくとも限らないため特に難しいジャンルの趣味にもなりますが、鑑賞石とはまた違った楽しみがあります。

長い時間をかければかける程に様が変わるため、奥深く、現在でも美術品、芸術品として高価な品物として位置づいています。

それだけに「盆栽鉢」は現在も需要のある品物になりますので、気になる品物が御座いましたら是非、ひるねこ堂にご相談下さい。

ひるねこ堂では「盆栽鉢」を高価買取致しております。

「盆栽鉢」をお手持ちの方は是非ご相談下さい。

骨董品・美術品の高価買取、蔵整理・遺品整理なら「ひるねこ堂」にお任せ下さい。

ひるねこ堂の骨董買取サービスエリア

ひるねこ堂では関西圏(京都・奈良・兵庫・大阪・滋賀・和歌山)を中心に全国各地の買取依頼に対応しております。

■出張査定

【兵庫県全域】姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 神戸市 三田市 淡路市 豊岡市 加古川市 等

【大阪府全域】大阪市 堺市 池田市 箕面市 豊中市 茨木市 高槻市 吹田市 摂津市 枚方市 寝屋川市 守口市 門真市 等

【京都府全域】京都市 福知山市 舞鶴市 綾部市 宇治市 宮津市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 木津川市 等

【奈良県全域】奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 等

【和歌山県全域】和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 紀の川市 岩出市 白浜町 紀美野町 高野町 有田郡 等

※上記以外の地域に関しても内容によりお伺い致しますので、お気軽にご相談ください。

■宅配査定

【全国対応】

■来店査定

【尼崎店】兵庫県尼崎市東難波町5-16-35 車谷ビル1F 営業時間 9:00~18:00

【大阪店】大阪府大阪市住吉区山之内1丁目27-12 営業時間 9:00~18:00

煙管

2021.09.20

【- 高価買取になりやすい「煙管」・ 高価買取になりにくい「煙管」-】

煙管(きせる)は日本独自の喫煙具の一種。

多くの時代劇などで喫煙具として登場する小道具のため、使用したことはないが見たことはあるという方はいるのではないでしょうか。

今では当たり前のように紙に包んだ棒状のタバコが製品としてありますが、当時では「刻みたばこ」といった、たばこの原料である葉を刻み乾燥させたものを適量をつまみ。煙管の先端にある火皿に詰めて発火、それを吸い口から喫煙するのが主流でした。

日本では紙巻たばこが主流になる前は、もっとも一般的な喫煙方法でした。

煙管として流行ったのは主に江戸時代とされ、時代と共に煙管や堤物といったものが一般的に携帯されるようになるにつれ、銀や金といった金属を用いた加飾技法が流行りました。

根付、煙草入、煙管とセットで堤物として携帯するなど、一種のファッションやステータスシンボルとしての役割もあったため、装飾性の高い煙草入や煙草筒などが豊富に誕生しています。

本日は「煙管」の高価買取になりやすい品物となりにくい品物について、ご紹介いたします。

~ 高価買取になりやすい「煙管」とは ~

◇ 銀や金などを使用した象嵌や蒔絵といった加飾技法が用いられた煙管。

◇ 銀製品や金製品とした品物とした煙管本体が貴金属によって造られたもの。

◇ 作家の銘が入っており、詳細が明確である作品。

◇ 共箱に保管されており、保管状態の良い作品。

↓~ 銀製煙管 彫金雲龍彫 ~↓

煙管は、日本だけにとどまらず中国、朝鮮半島など東アジア地域で親しまれています。

タバコの発祥としては1500年頃にポルトガル人が日本にもたらせたことがはじまりとされています。

1600年頃には現在の徳島県にあたる地域で栽培され、葉たばこを細かく刻んだ日本オリジナルの「刻みたばこ」が登場しています。そしてその「刻みたばこ」を吸引するための道具として「キセル」が誕生します。

そして、1872年に紙タバコが商品化されるまでの間、唯一の喫煙具として広く普及し、愛用されていました。

↓~ 一正 刻 村田煙管 「金吸口金頭鶴刻竹持手銀製煙管」~↓

現在の紙巻きタバコが誕生してからの煙管は現在では過去の遺物となっているのでしょうか?

実は現在では電子タバコとした疑似タバコも主流となりつつある状況の中で一部の喫煙者から煙管が注目されています。

煙管独特の形状にこだわりのある造形、装飾に魅了された多くのファンがいます。

そしてタバコの増税に伴い紙タバコよりも安価に喫煙を楽しめる煙管を始める方も多く、一時期は衰退したキセルも老若男女層問わず通信販売などで購入する方が増加傾向にあります。

↓~ 村田 造 「老松に楼閣彫純銀煙管」~↓

~ 高価買取になりにくい「煙管」とは ~

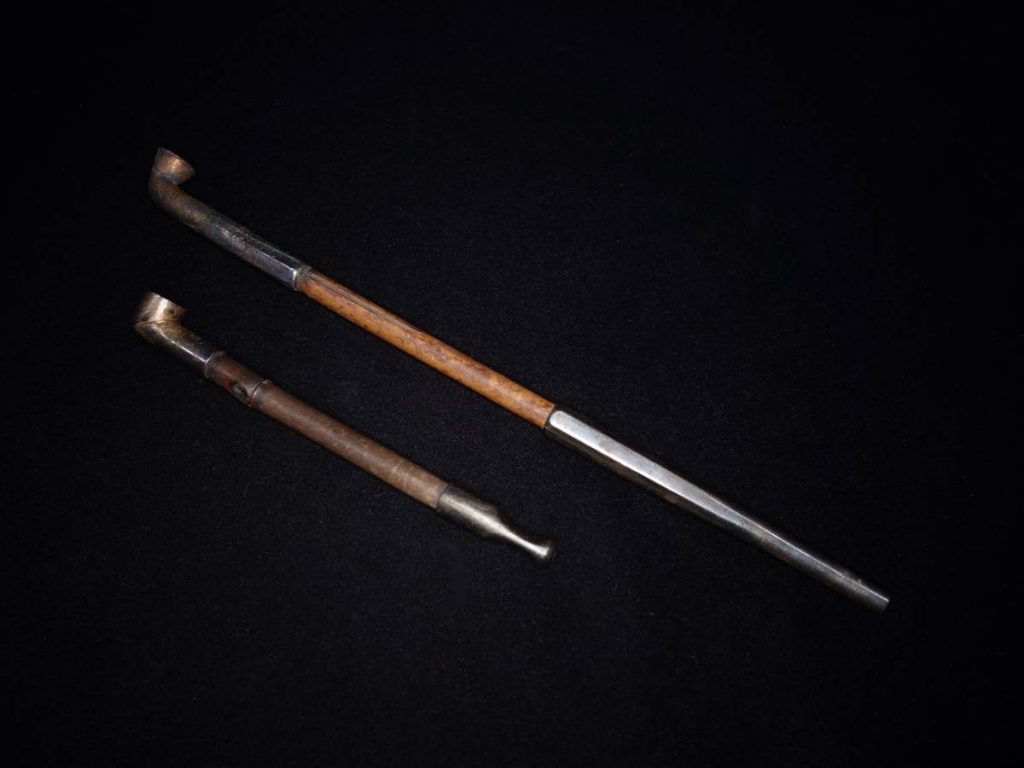

◇ 竹や木製、金具には鉄や真鍮といった安価な素材を用いた煙管。

◇ 銘の確認できない無銘の煙管。

◇ 実際に使用することのできないレプリカ。

◇ 保管状況が悪く、破損の目立つもの。

【-余談-】

たばこが流通してから現在までに、キセル→紙タバコ→紙巻きタバコ。そして電子タバコとして時代とともに変化しています。

電子タバコは葉を使用していないため、環境にも優しいとして推薦されていますが、これもまたタバコとした扱いになるためしっかりと税金がかかってしまいます、、。

そこで近頃では「刻みたばこ」を使用したキセルに目を向けられはじめています。どうしてキセルが注目を浴びているかというと「刻みたばこ」が20g程で500円程で入手することが可能なのです。

これは人にもよりますが、紙巻きタバコ2箱~4箱相当にもなります。最近で言うところのコスパに優れているということになります。

しかしながらキセル独特の大きな形状は外出先で使用するには少々難がりますので、普及はまだまだ先の話になりそうでが、独特の深い味わいがまたいいと評判も良く、今後のトレンドになっていくのではないでしょうか。

そんな事情もあって煙管(キセル)はまだまだ需要があります。細工の綺麗なものなどは高価買取にもなりやすい製品になりますので気になる品物が御座いましたら是非、ひるねこ堂にご相談下さい。

ひるねこ堂では「煙管」を高価買取致しております。

「煙管」をお手持ちの方は是非ご相談下さい。

骨董品・美術品の高価買取、蔵整理・遺品整理なら「ひるねこ堂」にお任せ下さい。

ひるねこ堂の骨董買取サービスエリア

ひるねこ堂では関西圏(京都・奈良・兵庫・大阪・滋賀・和歌山)を中心に全国各地の買取依頼に対応しております。

■出張査定

【兵庫県全域】姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 神戸市 三田市 淡路市 豊岡市 加古川市 等

【大阪府全域】大阪市 堺市 池田市 箕面市 豊中市 茨木市 高槻市 吹田市 摂津市 枚方市 寝屋川市 守口市 門真市 等

【京都府全域】京都市 福知山市 舞鶴市 綾部市 宇治市 宮津市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 木津川市 等

【奈良県全域】奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 等

【和歌山県全域】和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 紀の川市 岩出市 白浜町 紀美野町 高野町 有田郡 等

※上記以外の地域に関しても内容によりお伺い致しますので、お気軽にご相談ください。

■宅配査定

【全国対応】

■来店査定

【尼崎店】兵庫県尼崎市東難波町5-16-35 車谷ビル1F 営業時間 9:00~18:00

【大阪店】大阪府大阪市住吉区山之内1丁目27-12 営業時間 9:00~18:00

蒔絵

2021.09.17

【- 高価買取になりやすい「蒔絵作品」・ 高価買取になりにくい「蒔絵作品」-】

蒔絵(まきえ)は日本独自に発達した漆芸の技法。

蒔絵は主に漆器の表面に漆で絵や文字、文様を描き、乾かないうちに金や銀などの金属粉を「蒔く(まく)」ことで器面に加飾表現させる技法になります。

漆器とは、木製などの器に漆(うるし)を塗った黒い器のことを漆器と呼びます。

蒔絵は、漆が乾く前に金粉を蒔くことで模様などを装飾するのが基本となる技法にはなりますが、他にも象嵌(ぞうがん)と呼ばれる技法に似た金や銀の金属板を薄くしたものを張り付ける「平文(ひょうもん)」と呼ばれる技法。

漆器の表面に模様彫り、溝に金銀箔を埋め込むことで漆器の表面に模様を浮き出させる「沈金(ちんきん)」と呼ばれる技法とともに、漆器を用いたの代表的加飾技法。

日本で発展し汎用された日本の漆器における代表的な技法であり、現在も日常生活の中で見る機会のある器ではないでしょうか。

本日は蒔絵作品の高価買取になりやすい品物となりにくい品物について、ご紹介いたします。

~ 高価買取になりやすい「蒔絵作品」とは ~

◇ 器に山水などの風景画が蒔絵によって細密に描かれているもの。

◇ 器の全面に描き、手間が掛かっているのが目に見えて分かる作品。

◇ 書付などによる作家の詳細など明白であるもの。

◇ 共箱と中身が一致、共に保管されている品物。

◇ 蒔絵にスレ傷・剥がれがなく、定期的に手入れされており状態の良い品物。

↓~「富士に鶴風景図螺鈿蒔絵小箪笥」~↓

一般的に蒔絵と言われるものは「平蒔絵」のことを言います。

器に漆で下塗りを行い、絵や文様を下書き、漆が乾燥する前に蒔絵粉を蒔いて表面に付着させます。

漆が十分に乾燥させてから蒔絵が剥がれないよう、漆でさらに上塗りを行い、漆が硬化したら蒔絵部分を入念に研ぐことで蒔絵が独特の光沢を持ち、描いた模様もはっきり現れます。

↓~向面延雄 作 「輪島塗扇面蒔絵香盆」 共箱~↓

「高蒔絵(たかまきえ)」

絵や文様を高く盛り上げて立体的に見せる技法になります。

立体的に見せたい部分に高盛用の下地となる漆を塗りつけ乾燥してから平蒔絵を描きます。

高蒔絵は下地を用いるため研ぎの工程が増えることで絵や文様以外の素地や塗面に傷を付けないように研いでいきます。

蒔絵の種類の中では最も難しく、手間もかかるため技術が必要とれる技法でもあります。

↓~ 「波に松葛家風景図蒔絵四方箱」 ~↓

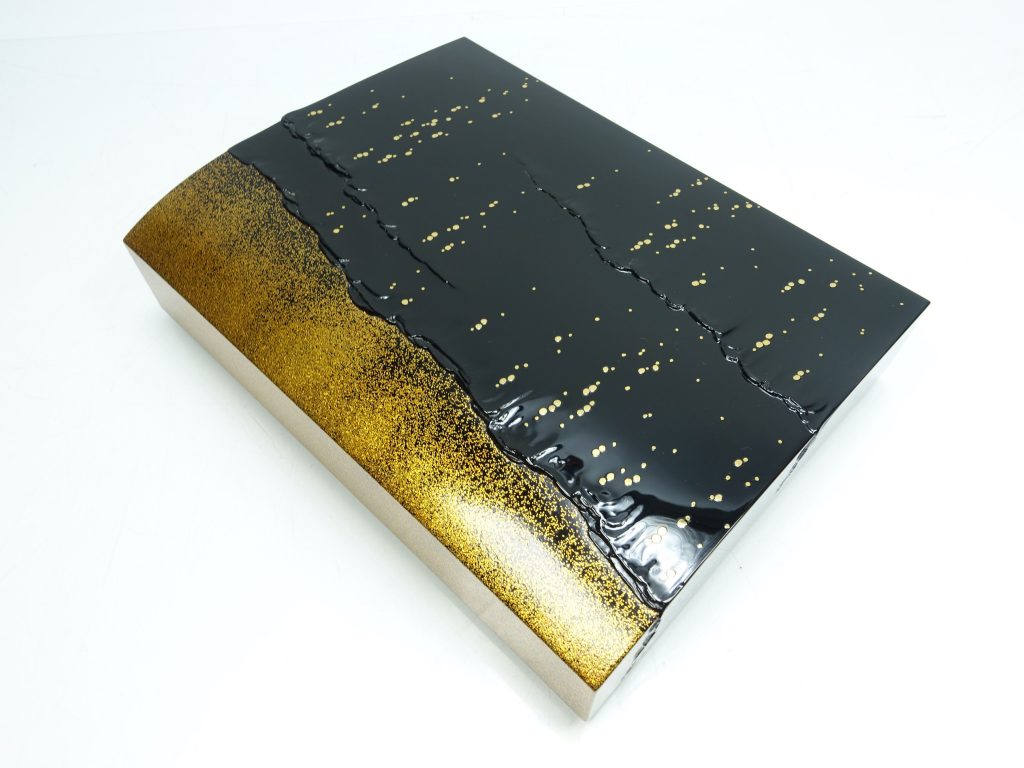

↓~吉田宗利 住吉蒔絵 裏銀地 合箱~↓

~ 高価買取になりにくい「蒔絵作品」とは ~

◇ 蒔絵による文様などが簡単に描かれているもの。

◇ 蒔絵や漆などが劣化により、剥がれてしまっているもの。

◇ 共箱がない物、作家の銘が確認できない品物。

◇ 作家の詳細が明確ではない作品。

【-余談-】

蒔絵作品には螺鈿(らでん)と呼ばれる技法を併用して、文様をより鮮やかに作品を造り込む作品もあります。

螺鈿というのは夜光貝やアワビ貝を粉末状にしたものが使用されたものです。

蒔絵との違いは蒔絵に比べて、螺鈿は粒が大きいため蒔くには不向きなものになります、そのため文様の形に切り透かしたものに埋め込みをしたり、張り付けたりします。

そうして完成した蒔絵の作品は、日本の芸術作品として相応しい姿となります。

それだけ手間暇かけて作成した蒔絵などを用いた工芸品は海外では高く評価されていたため、蒔絵は外国でも知名度の高い工芸品として有名です。

蒔絵は現在でも日本独自の工芸品として、様々な作家によって作品も時代に合わせた形で制作されています。

作家による作品に触れる機会が御座いましたら、一度に手にとってまじまじと観察をするととで手作業で丁寧に造られた日本の工芸品の素晴らしさに感動するのではないでしょうか。

ひるねこ堂では「蒔絵作品」を高価買取致しております。

「蒔絵作品」をお手持ちの方は是非ご相談下さい。

骨董品・美術品の高価買取、蔵整理・遺品整理なら「ひるねこ堂」にお任せ下さい。

ひるねこ堂の骨董買取サービスエリア

ひるねこ堂では関西圏(京都・奈良・兵庫・大阪・滋賀・和歌山)を中心に全国各地の買取依頼に対応しております。

■出張査定

【兵庫県全域】姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 神戸市 三田市 淡路市 豊岡市 加古川市 等

【大阪府全域】大阪市 堺市 池田市 箕面市 豊中市 茨木市 高槻市 吹田市 摂津市 枚方市 寝屋川市 守口市 門真市 等

【京都府全域】京都市 福知山市 舞鶴市 綾部市 宇治市 宮津市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 木津川市 等

【奈良県全域】奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 等

【和歌山県全域】和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 紀の川市 岩出市 白浜町 紀美野町 高野町 有田郡 等

※上記以外の地域に関しても内容によりお伺い致しますので、お気軽にご相談ください。

■宅配査定

【全国対応】

■来店査定

【尼崎店】兵庫県尼崎市東難波町5-16-35 車谷ビル1F 営業時間 9:00~18:00

【大阪店】大阪府大阪市住吉区山之内1丁目27-12 営業時間 9:00~18:00

水石 ~菊花石~

2021.09.12

【- 高価買取になりやすい「菊花石」・高価買取になりにくい「菊花石」-】

菊花石(きっかせき)は鑑賞石の一種で水石としても取り扱われています。

海外などでは水石とした鑑賞するための石、とは別に鉱石類の原石として「クリサンセマムストーン」とした呼称で呼ばれています。

実は国内では正式な鉱物名としては決定されておらず。

岐阜県で産出された際に結晶の形が花のような形状をしていることから、次第に「菊の花」に似た花状の結晶が付着した鉱石とした様子から「菊花石」と呼ばれるようになり呼称として定着しています。

なぜ花のように結晶化したのかは未だに解明されておらず、様々な憶測がされている石でもあるため、採石された際には貴重な石として扱われ、高額売買されるような石でもあります。

~ 高価買取になりやすい「菊花石」とは ~

◇ 石の地肌とは異なる結晶が付着しているもの。

◇ 結晶が菊に似た放射線状に伸びた模様になっている。

◇ 採石された産地が明確であること。

◇ 石のサイズが大きすぎない、手の平サイズから~両手で持てる程度のサイズ。

◇ 専用の台座が設けられている。

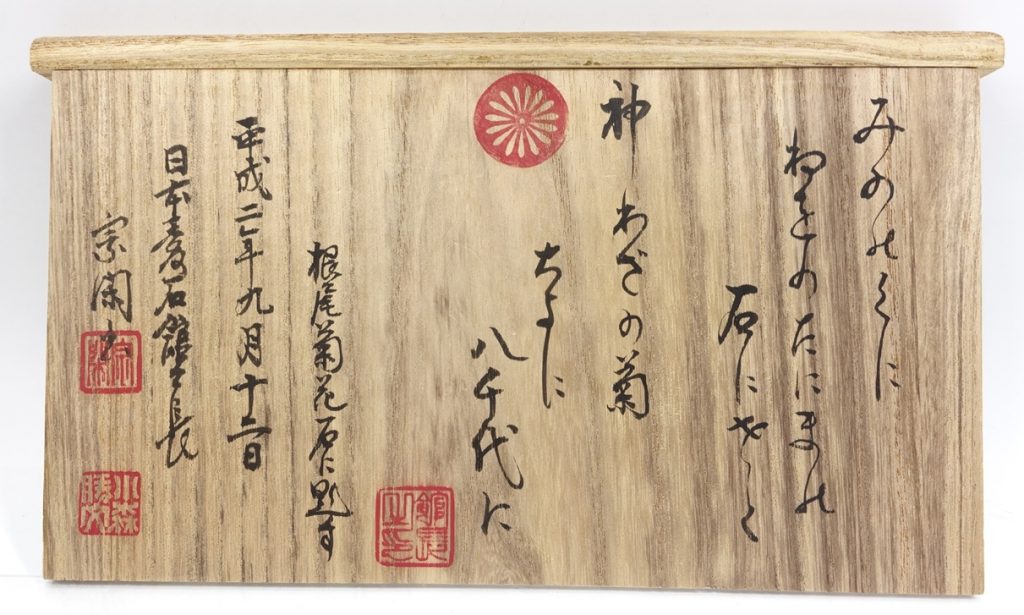

◇ 箱書きのある木箱。※日本愛石館館長の書付など。

↓~ 天然菊花石 「銘:神花清香」 ~↓

全日本愛石協会は石の趣味界の向上発展と普及に寄与することを目的として、昭和60年に任意団体として設立されました。

主に、水石・愛石を趣味とする各員相互の親睦を図る架け橋となる役割をもった団体です。

平成17年に全日本愛石協会は「有限責任中間法人」として認可され、平成21年には「一般社団法人」の資格を与えられています。

日本愛石館もまた愛石家が集う架け橋となる親睦の場として石を持ち込む者が後を絶たない程、賑わっていた場でもあります。

↓~ 日本愛石館館長のお墨付きとなる書付のある木箱、蓋裏に筆跡の残された木箱になります。~↓

菊花石は水石の一種でもありますが、鉱石類としては「色彩石」とした区分になります。

色彩石とはジャスパーなどの瑪瑙(めのう)石などといった水石とは異なるジャンルの鑑賞石になります。

菊花石は、水石と鉱石類の両方の性質をもった特殊な石にもなります。

採石された場所や石の持つ地肌などから見方がかわってくる石でもあります。

石の形ではなく、その石が天然にもつ色彩の美しさを愛でるものとして認識されています。

↓~ 菊花石『銘:聖寿』~↓

~ 高価買取になりにくい「菊花石」とは ~

◇ 破損や修繕跡のある石。

◇ 人工的に菊の模様を削り出したもの。

◇ 人為的な力が加わったような断面、分割された荒々しい素地の石など。

◇ 採石された場所など、詳細が定かではない石。

◇菊の模様が薄く、菊模様とみるには難しい程度の石。

↓~ いずれも「菊の花」と見るには模様の形状、発色など難しい菊花石になります。~↓

【-余談-】

菊花石は水石の中でも特に人気のある種類になります、それだけに偽物とした人工的に作られた粗悪な品物も多数造られています。

人為的に作られたものというのは異なる石同士を接着したものを削り出し。

接着面を隠してしまい、そこから異なる性質の石の面を菊の模様のように削り出しを行ったものや、全体に研きをかけ、樹脂で固めたものなど様々です。

偽物が多く、菊花石の性質が解明されていないのもあり、扱いとしては難しい品物でもあります。

それだけに詳細が明確に分かるものなどは特に高価買取になりやすい傾向になります。

書付のある木箱などお持ちの方は一緒に査定に出すことをおすすめいたします。

ひるねこ堂では、菊花石などの「水石」を鑑定を致しております。

お手持ちに気になるお品物が御座いましたら是非ご相談下さい。

ひるねこ堂では「菊花石」を高価買取致しております。

「菊花石」をお手持ちの方は是非ご相談下さい。

骨董品・美術品の高価買取、蔵整理・遺品整理なら「ひるねこ堂」にお任せ下さい。

ひるねこ堂の骨董買取サービスエリア

ひるねこ堂では関西圏(京都・奈良・兵庫・大阪・滋賀・和歌山)を中心に全国各地の買取依頼に対応しております。

■出張査定

【兵庫県全域】姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 神戸市 三田市 淡路市 豊岡市 加古川市 等

【大阪府全域】大阪市 堺市 池田市 箕面市 豊中市 茨木市 高槻市 吹田市 摂津市 枚方市 寝屋川市 守口市 門真市 等

【京都府全域】京都市 福知山市 舞鶴市 綾部市 宇治市 宮津市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 木津川市 等

【奈良県全域】奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 等

【和歌山県全域】和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 紀の川市 岩出市 白浜町 紀美野町 高野町 有田郡 等

※上記以外の地域に関しても内容によりお伺い致しますので、お気軽にご相談ください。

■宅配査定

【全国対応】

■来店査定

【尼崎店】兵庫県尼崎市東難波町5-16-35 車谷ビル1F 営業時間 9:00~18:00

【大阪店】大阪府大阪市住吉区山之内1丁目27-12 営業時間 9:00~18:00

日本刀

2021.09.08

【- 高価買取になりやすい「刀剣」・高価買取になりにくい「刀剣」-】

日本の美術品と言えば「刀(かたな)」を連想する方は国内外問わずあるのではないでしょうか。

忍者や侍が所持していた武装として刀は最も有名な武器になります。

刀には二回り程小さな脇差(わきざし)と呼ばれる二本目の刀がありますが、こちらは予備として備えるために小ぶりに作られた刀になります。

基本的には脇差と刀は2本で対となっており、鞘など同一のデザインのものが使われています。

ちなみに日本刀(にほんとう)とは刀と脇差の総称とした名前になりますので、両方を指した言葉になります。

日本刀は名称にも含まれているよう、日本古来の文化により発展した武器。

西洋剣(ロングソード等)と比較して、大きな違いは西洋剣は刀身が真っすぐであり、日本刀は刀身が反っていたりと比較すると文化の違いにより構造の違いなど面白発見があります。

本日は「日本刀」について、高価買取のポイントなど合わせてご紹介いたします。

~ 高価買取になりやすい「刀剣」とは ~

◇ 刀身に銘(作家など)が確認できるもの。

◇ 日本刀の造られた時代が古いもの、特に100年以上、大正・明治・江戸時代など。

◇鞘や刀装具に 蒔絵、金や銀などを用いた象嵌細工されたもの。

◇ 保存状態が良く、刀身の手入れが行き届いているもの。

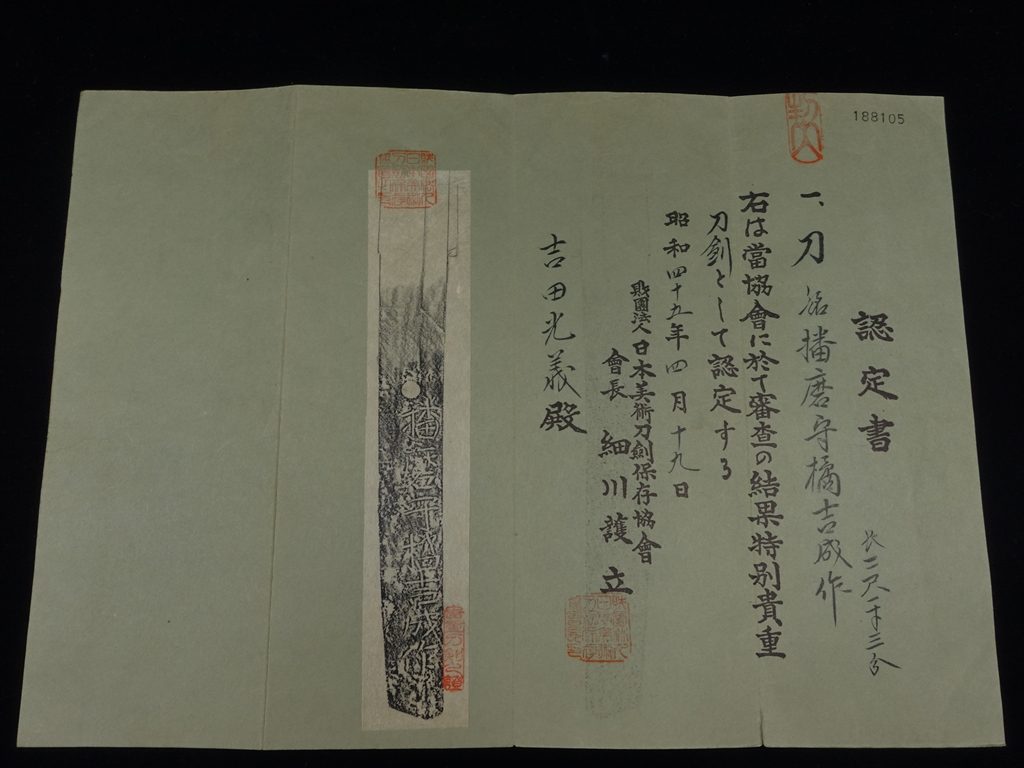

◇ 日本美術刀剣保存協会が発行する鑑定書が付いてるもの。

↓~ 特別貴重刀剣として認定された刀 「銘:播磨守橘吉成作」~↓

日本と外国とでは文化の違いによる刃(は)の付け方も特徴が異なります。

日本刀は片刃、西洋剣は両刃になります。レイピアにいたっては刃は付いておらず針のような作りになっており、突くことに特化した武器になっています。

西洋剣はソードやレイピアなど刃が薄く、軽いため片手でも扱えるような直剣が多く。

叩き切る・突くなどといったあらゆる攻撃をするための動作を想定して造られている言われています。

そして日本刀は刀身が反りと切っ先が尖っているため「切る」ことに特化した構造になっています。

ちなみに切っ先が尖っていることで突くことも可能ではあるが、刀身が薄い長方形のような形状をしており突き方にはよっては折れてしまう可能性があるため突きには不向きといえます。

↓~ 刀 『銘:正次 白鞘刀』長さ74.2㎝ 反り2.2㎝の大振りの刀身が特徴の居合用の日本刀 ~↓

戦国時代では戦が特に勃発していた時代ともいわれます、日本刀の切り合いの中で生き残るためには鍛錬は勿論ですが、武器である日本刀の刀身の軽量化や逆に重量化することで一振りの威力を増すなど様々な工夫をされてきました。

その中でも櫃彫り(ひつぼり)といった切っ先まで伸びた窪みが特徴の刀身。

櫃を入れることで軽量化と強度の両方を併せ持つ刀身として注目されていた刀であります。

他にも薙刀の刃先を用いた大振りの刀身を用いた刀など時代によって日本刀も形状を変えてきました。

↓~刀身 長さ65.8cm 反り1.6cm、少々小ぶりではあるが刃が太く、ずっしりとした印象の櫃の入った刀 ~↓

~ 高価買取になりにくい「刀剣」とは ~

◇ 状態が悪く、錆の付着、刃こぼれしているもの。

◇ 造形、象嵌などの装飾性のない「拵え」。

◇ 時代背景など詳細が分からないもの。

◇自身で研いでしまっているもの。

◇ レプリカなどの模造品。

↓~ 錆が回り刃の奥深くまで浸食してしまっている刀身 ~↓

↓~ 刃先が折れてしまっている刀身 ~↓

↓~ 鞘の状態が悪いもの ~↓

【-余談-】

刀は一見同じような品物でも様々な種類があり、その分査定に出した時の査定価格などもお店によっては様々です。

勿論、登録証が無ければ売買が難しい品物になってしまうので、登録証が見当たらない場合などは当店にご相談頂ければご案内をいたしております。

刃先の折れてしまっているものでも鞘や刀装具に価値があるもの、刀身が錆びてしまっていても程度によっては高価買取になる場合もありますので、諦めずにお問い合わせをすることをおすすめいたします。

元々刀剣類や銃砲類など、日本独自の文化によって生まれた武装は現在も様々な題材にされるほど人気のあるものになりますので高価買取になりやすいジャンルの品物にもなりますので、鍔1点などからでもお気軽にお問い合わせ下さい。

ひるねこ堂では「刀剣」を高価買取致しております。

「刀剣」をお手持ちの方は是非ご相談下さい。

骨董品・美術品の高価買取、蔵整理・遺品整理なら「ひるねこ堂」にお任せ下さい。

ひるねこ堂の骨董買取サービスエリア

ひるねこ堂では関西圏(京都・奈良・兵庫・大阪・滋賀・和歌山)を中心に全国各地の買取依頼に対応しております。

■出張査定

【兵庫県全域】姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 神戸市 三田市 淡路市 豊岡市 加古川市 等

【大阪府全域】大阪市 堺市 池田市 箕面市 豊中市 茨木市 高槻市 吹田市 摂津市 枚方市 寝屋川市 守口市 門真市 等

【京都府全域】京都市 福知山市 舞鶴市 綾部市 宇治市 宮津市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 木津川市 等

【奈良県全域】奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 等

【和歌山県全域】和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 紀の川市 岩出市 白浜町 紀美野町 高野町 有田郡 等

※上記以外の地域に関しても内容によりお伺い致しますので、お気軽にご相談ください。

■宅配査定

【全国対応】

■来店査定

【尼崎店】兵庫県尼崎市東難波町5-16-35 車谷ビル1F 営業時間 9:00~18:00

【大阪店】大阪府大阪市住吉区山之内1丁目27-12 営業時間 9:00~18:00

水石 ~虎石~

2021.09.02

【- 高価買取になりやすい「虎石」・高価買取になりにくい「虎石」-】

本日は水石(すいせき)のご紹介になります。

水石は度々、当店のブログでもご紹介させて頂いてるように、様々な種類があります。

産地は勿論ですが、今回は模様や形状などから種類分けされている「菊花石」、「虎石」、「瑪瑙石」、「抽象石」などの中でも、最近話題にもなった平成28年8月8日に放送された「天皇陛下お気持ち表明」で天皇陛下の背後に映り込んでいた鑑賞石がどういった水石なのか愛石家の中では話題となっていました。

後に映り込んでいた水石が「第3回・日本水石名品展」(昭和38年)に出品されていた「虎石」と同一のものと言われています。

鑑賞石の中でも虎石は少しマニア向けの石でもありましたが、天皇陛下ご愛好という背景が見えると収集家も興味を示すものです。

そんな「虎石」に本日は焦点を当ててご紹介したいと思います。

~ 高価買取になりやすい「虎石」とは ~

◇ 虎石の特徴でもある虎柄の模様が確認できる水石。

◇ 採石された産地が明確であること。

◇ 石のサイズが大きすぎない、手の平サイズから~両手で持てる程度のサイズ。

◇ 専用の台座が設けられている。

◇ 箱書きのある木箱が有る。

↓~ 瀬田川で採石された虎石、 茅舍 と名づけられた水石になります。 ~↓

虎石は、石の形状がまるでトラが立っているような様の形をした石に対しても呼称として使われることもありますが、

水石などの鑑賞石の世界では虎石というのは虎柄の水石を指した呼称になります。

前者が間違っているという訳ではないですが、愛石家の好む石としてはやはり虎柄が確認できる模様の石が好まれます。

↓~ 瀬田川で採石された虎石、肌質の色味や綺麗な模様が特徴です。~↓

他の水石同様に、専用の台座が設けられた石は鑑賞価値として高いものになりやすい傾向にあります。

さらに愛石家館長のお墨付きである、木箱に書付が書かれている箱と台座が揃っているものが最も良いとされる水石になります。

虎石の中でも様々な種類が分けられているため、同じものというのは中々手に入りづらい種類にもなるため、重宝されています。

↓~ 揖斐川で採石された虎石、段石の特徴も重ね合わせた水石になります。~↓

~ 高価買取になりにくい「瀬田川石」とは ~

◇ 破損などの修繕跡のある石。

◇ 人工的に虎柄に形成、削り出しをされた石。

◇ 人為的な力が加わったような断面、分割された荒々しい素地の石など。

◇ 採石された場所など、詳細が定かではない石。

◇虎柄が薄く、模様とみるには難しい程度の石。

↓~ 虎石の特徴でも虎柄、縦に模様がはいっているため評価としては難しい石になります。~↓

【-余談-】

虎石は先に述べたように姿石としたトラの形をした石も虎石と呼ばれていますが、そちらは分類としては「姿石(すがたいし)」あるいは「抽象石(ちゅうしょういし)」とした種類になり、姿石の虎石などとした区分になります。

水石の虎石とはまた別の種類になります。

また、タイガーアイと呼ばれる虎目石がありますが、こちらも虎の名がついた石の種類となり、鉱石などのパワーストーンといった類の品物になります。

虎目石を削り出すと、中の結晶の模様が「虎の目」のように見える様から「タイガーアイ」と呼ばれるようになった鉱石になります。

こちらは鑑賞価値としては日本では評価の低いものになり、水石として採石されたものとは「別物」となりますのでご注意下さい。

ひるねこ堂では、虎石などの「水石」を鑑定を致しております。

お手持ちに気になるお品物が御座いましたら是非ご相談下さい。

ひるねこ堂では「水石」を高価買取致しております。

「水石」をお手持ちの方は是非ご相談下さい。

骨董品・美術品の高価買取、蔵整理・遺品整理なら「ひるねこ堂」にお任せ下さい。

ひるねこ堂の骨董買取サービスエリア

ひるねこ堂では関西圏(京都・奈良・兵庫・大阪・滋賀・和歌山)を中心に全国各地の買取依頼に対応しております。

■出張査定

【兵庫県全域】姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 神戸市 三田市 淡路市 豊岡市 加古川市 等

【大阪府全域】大阪市 堺市 池田市 箕面市 豊中市 茨木市 高槻市 吹田市 摂津市 枚方市 寝屋川市 守口市 門真市 等

【京都府全域】京都市 福知山市 舞鶴市 綾部市 宇治市 宮津市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 木津川市 等

【奈良県全域】奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 等

【和歌山県全域】和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 紀の川市 岩出市 白浜町 紀美野町 高野町 有田郡 等

※上記以外の地域に関しても内容によりお伺い致しますので、お気軽にご相談ください。

■宅配査定

【全国対応】

■来店査定

【尼崎店】兵庫県尼崎市東難波町5-16-35 車谷ビル1F 営業時間 9:00~18:00

【大阪店】大阪府大阪市住吉区山之内1丁目27-12 営業時間 9:00~18:00

水石~瀬田川石~

2021.08.31

【- 高価買取になりやすい「瀬田川石」・高価買取になりにくい「瀬田川石」-】

日本には様々な銘石の産地があります、たとえば「北海道の石狩川」、「岐阜県の揖斐川」、「京都府の加茂川」、「鳥取県の佐治川」などがあります。

そして瀬田川も有名な産地のひとつになります。

瀬田川石の魅力といえばバリエーションの多にあるのではないでしょうか「虎石」、「真黒石」、「金梨地石」など。

そして瀬田川石ならではの落ち着いた色調にザラつきともいいにくい独特の梨肌が魅力ともいえる水石です。

「瀬田川石」にも高価買取になりやすいもの、高価買取になりにくい「瀬田川石」があります。

本日は「瀬田川石」についてご紹介させていただきます。

~ 高価買取になりやすい「瀬田川石」とは ~

◇ 瀬田川らしい肌質の水石であること。

◇ 山形石など景観の良い石。

◇ 採石された産地が明確であること。

◇ 石のサイズが大きすぎない、手の平サイズから~両手で持てる程度のサイズ。

◇ 専用の台座が設けられている。

◇ 箱書きのある木箱が有る。

↓~ 瀬田川の遠山石、高さにして6cm程度で重さは1kg程度と程よい大きさの水石です。~↓

瀬田川石は特有の石肌をしています、例えるなら「小さな凸凹」が柚子肌のようにしっとりとした肌質をもった石になります。

天然石とは思えないような、独特の肌触りが人気の一つともいえます。

また、形状も滑らかな水流にあてられ、長い年月をかけて形成されたゆるやかな湾曲も魅力の一つでもあり、特徴でもあります。

水石で代表産地の一つに挙げられるほど人気である瀬田川石の山形石などが主になります。

↓~ 瀬田川石 の「嵩山」と命名されている独特の形状をした水石 ~↓

台座や水盤に乗った水石は、小さいながらも、自然の営みを表現しているとも言われる程に台座や水盤は重要な物になります。

水盤や台座を使った表現方法による鑑賞方法も面白いとされ、愛石家は自身のコレクションしている水石の専用台座を手造りするなど、試行錯誤をするのも楽しみの一つとていました。

そして長い時間をかけて自身の水石を友人は勿論、展示会などにも出品して皆の目に止まるよう水石を愛でるのを一生涯の趣味とする程の魅力が水石にはあります。

↓~ 瀬田川石 の「渡橋石」と命名されている独特の形状をした水石 ~↓

~ 高価買取になりにくい「瀬田川石」とは ~

◇ 破損などの修繕跡のある石。

◇ 人工的に山形などに形成、削り出しをされた石。

◇ 石のもつ表情から景観を感じにくい形状の石。

◇ 人為的な力が加わったような断面、分割された荒々しい素地の石など。

◇ 採石された場所など、詳細が定かではない石。

↓~ 2色に分かれてしまっており、独特の模様が出てしまっているもの ~↓

↓ ~ 瀬田川石の特徴でもある濃い灰色とみるには少し色がボケしまっており、石の表面に筋が入ってしまっているもの ~↓

↓ ~ 瀬田川石の特徴でもある濃い灰色とみるには少し色がボケしまっており、石の表面に筋が入ってしまっているもの ~↓

【-余談-】

瀬田川石は水石の中でも代表的な石になる程、知名度の高い石になります。

それだけに、ショップなどで購入する際にはそれなりの価格になっているため、中々入手するのも簡単ではありません。

特に瀬田川の石は現在では採石が難しいため、新規で採石するのは困難な水石にもなります。

それだけに貴重とされ、現在も収集されている方も多くいらっしゃいます。

もしもご自宅などで保管されている瀬田川石をお持ちの場合は査定に出してみることをお勧めいたします。

ひるねこ堂では、水石など「瀬田川石」を鑑定を致しております。

お手持ちに気になるお品物が御座いましたら是非ご相談下さい。

ひるねこ堂では「水石」を高価買取致しております。

「水石」をお手持ちの方は是非ご相談下さい。

骨董品・美術品の高価買取、蔵整理・遺品整理なら「ひるねこ堂」にお任せ下さい。

ひるねこ堂の骨董買取サービスエリア

ひるねこ堂では関西圏(京都・奈良・兵庫・大阪・滋賀・和歌山)を中心に全国各地の買取依頼に対応しております。

■出張査定

【兵庫県全域】姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 神戸市 三田市 淡路市 豊岡市 加古川市 等

【大阪府全域】大阪市 堺市 池田市 箕面市 豊中市 茨木市 高槻市 吹田市 摂津市 枚方市 寝屋川市 守口市 門真市 等

【京都府全域】京都市 福知山市 舞鶴市 綾部市 宇治市 宮津市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 木津川市 等

【奈良県全域】奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 等

【和歌山県全域】和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 紀の川市 岩出市 白浜町 紀美野町 高野町 有田郡 等

※上記以外の地域に関しても内容によりお伺い致しますので、お気軽にご相談ください。

■宅配査定

【全国対応】

■来店査定

【尼崎店】兵庫県尼崎市東難波町5-16-35 車谷ビル1F 営業時間 9:00~18:00

【大阪店】大阪府大阪市住吉区山之内1丁目27-12 営業時間 9:00~18:00

刀装具 ~縁頭~

2021.08.25

【-高価買取になりやすい「縁頭」・高価買取になりにくい「縁頭」-】

本日ご紹介するのは刀装具の中でも重要な役割のある「縁頭(ふちがしら)」

刀を振るうには持ち手が必要です、刀を手で持つ際に握る部分を「柄(つか)」と言います。

柄を構成する部位にはそれぞれ名称が付けられ、機能的な部分でも異なる役割を持っています。

その中でも、鍔(つば)と接する側に付けられる金具を「縁金」(ふちがね)、あるいは「縁」となります。

反対側の先端部に付ける金具を「柄頭」(つかがしら)あるいは「縁」と言い、この2つは刀剣を腰から提げたときに最も目立ちやすい部位にもなるため、刀剣を所有する者は装飾などに特に気を配っていたのではないでしょうか。

「縁」と「頭」これを合わせたものを「縁頭」とした呼称で呼ばれています。

本日は「縁頭」について、高価買取になりやすい「縁頭」、なりにくい「縁頭」をご紹介いたします。

~ 高価買取になりやすい「縁頭」とは ~

◇ 縁頭そのものに銘(作家など)が確認できるもの。

◇ 時代の古いもの、特に100年以上、大正・明治・江戸時代など。

◇ 蒔絵、金や銀などを用いた象嵌細工されたもの。

◇ 保存状態が良く、専用の木箱に保管されているもの。

◇ 日本美術刀剣保存協会が発行する鑑定書が付いてるもの。

↓~ 【縁頭】 銅地金象嵌縁頭 ~↓

頭=「柄頭(つかかしら)」は柄の下部にある先端部分に取り付ける金具のを言います。

素材は鉄や赤銅、真鍮などの金属類が一般的ですが、硬骨なども用いられることもあります。

また、軍刀などで用いらる革を被せた「革頭」(かわがしら)、装飾性を高めるために火打ち石や磁石を嵌め込んだ柄頭や目貫から縁頭に象嵌を施したものなどがあります。

柄の持ち手、いわばグリップの役割のある柄巻(つかまき)は、「縁」から巻き始めて柄頭で巻き終わるため、頭はその糸の解けないよう留め具とした役割があります。

↓~【縁頭】 銘:後藤光邦『武者図高盛彫縁頭』~↓

縁=「縁金」は、柄の上部先端に付いている金具。

柄頭は柄糸の巻き終わりに施す金具であるのに対し、縁金は柄糸を巻き始めた部分を覆い隠すよう取り付ける留め具。(柄が木製のため、強度を増す役割でもあります。)

素材は柄頭同様に、鉄や赤銅、真鍮などの金属類、硬骨なども用いられることもあります。

柄頭と同じく対となるものになりますので、装飾性を待たせた金具が多く、絵柄などもそれぞれ独立しているように見えますが、よく見ると関連付けされたものなど、種類は豊富にあります。

↓~ 【縁頭】 縁頭 菊花に鯉彫 ~↓

↓~【刀装具】 縁頭 松葉に波草花彫 ~↓

~ 高価買取になりにくい「縁頭」とは ~

◇ 縁と頭、対になっていないもの。

◇ 造形、象嵌などの装飾性のない「縁頭」。

◇ 時代背景など詳細が分からないもの。

◇ 錆による劣化や損傷の激しいもの。

◇ レプリカなどの模造品。

↓~素地が錆により腐食してしまっている縁頭 ~↓

↓~ 象嵌などによる装飾に欠ける縁頭 ~↓

【-余談-】

日本刀には「刀装具」とした呼称で様々な部位が貴重なものとして扱われています。

「鍔」・「縁頭」・「柄」・「目貫」・「ハバキ」・「鞘」、そしてそれらが全て揃っているものを「拵え」と言います。

今回のブログでは、「縁頭」に絞ってご紹介させて頂きました。

刀装具の中でも縁頭は拵えに使われている金具では鍔の次に目立つ部位になります。

それだけに知名度のある金工師が着目していたのもあり、江戸後期には装飾性を持たせた縁頭が出回り、流行りとして用いられることが増えていました。

当然、武士もまた威厳を見せるために派手な刀装具を用いたものを求めていた時代でもありました。

現在では、当時の装飾武具などの日本独自の技術が用いられたものは美術品とした見方をされます。

海外では特に注目を浴びており、日本以上に貴重として価値のあるものとして扱われています。

ひるねこ堂では、刀装具の「縁頭」を鑑定を致しております。

お手持ちに気になるお品物が御座いましたら是非ご相談下さい。

ひるねこ堂では「刀装具」を高価買取致しております。

「刀装具」をお手持ちの方は是非ご相談下さい。

骨董品・美術品の高価買取、蔵整理・遺品整理なら「ひるねこ堂」にお任せ下さい。

ひるねこ堂の骨董買取サービスエリア

ひるねこ堂では関西圏(京都・奈良・兵庫・大阪・滋賀・和歌山)を中心に全国各地の買取依頼に対応しております。

■出張査定

【兵庫県全域】姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 神戸市 三田市 淡路市 豊岡市 加古川市 等

【大阪府全域】大阪市 堺市 池田市 箕面市 豊中市 茨木市 高槻市 吹田市 摂津市 枚方市 寝屋川市 守口市 門真市 等

【京都府全域】京都市 福知山市 舞鶴市 綾部市 宇治市 宮津市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 木津川市 等

【奈良県全域】奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 等

【和歌山県全域】和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 紀の川市 岩出市 白浜町 紀美野町 高野町 有田郡 等

※上記以外の地域に関しても内容によりお伺い致しますので、お気軽にご相談ください。

■宅配査定

【全国対応】

■来店査定

【尼崎店】兵庫県尼崎市東難波町5-16-35 車谷ビル1F 営業時間 9:00~18:00

【大阪店】大阪府大阪市住吉区山之内1丁目27-12 営業時間 9:00~18:00

水石~古谷石~

2021.08.19

【-高価買取になりやすい「古谷石」・高価買取になりにくい「古谷石」-】

「水石」は山や川などから採石できる地球上どこにでも存在する「自然石」になります。

いつからか日本の文化の中に溶け込み、当たり前のように石を「愛でる(めでる)」といった石を大切にする風習がありました。

日常的に目にする「石ころ」、見る人によってはそれが「鑑賞石」として価値を見出す人もいる不思議な世界です。

日本全国に水石と呼ばれる、鑑賞用の石に適した石を探石することを趣味にする者や、商材としてみる者まで様々な方に需要がありました。

勿論、水石であればなんでも良いという訳ではなく、産地や形状、種類などによって価値というのは大きく異なります。

特に人気のある水石は、「古谷石」「菊花石」「揖斐川石」「瀬田川石」「虎石」まど例を挙げるときりがない程、種類としては豊富にあります。

その中でも本日は「古谷石」について、高価買取になりやすい「古谷石」、なりにくい「古谷石」をご紹介いたします。

~ 高価買取になりやすい「古谷石」とは ~

◇ 山形石など景観の良い石。

◇ 採石された産地が明確であること。

◇ 石のサイズが大きすぎない、手の平サイズから~両手で持てる程度のサイズ。

◇ 専用の台座が設けられている。

◇ 箱書きのある木箱が有る。

↓~ 古谷石 「残雪峡」 ~↓

水石の中でも特に人気のあった遠山石。

「遠山に始まり遠山に終わる」とまで言われるほど、水石の中でも特に愛好家が好んで集めていた水石になります。

水石の中でも基本系とされる遠山石、文字通り遠く望む山容を思わせる石のことを指し、個体が表す自然の景観美を楽しめます。

↓~ 石友斉 古谷石 「大雪渓」 ~↓

採石される水石は何かしらの点で自然界の風景・風物を連想させるものでなくてはなりません。

形だけでなく、素地の色や肌質、石のもつ表情や紋様など様々な要素をもつ水石が好まれます。

ちなみに水石という呼称は山水の景を表す石とされ、「山水景石」に由来されます。

↓~ 古谷石 「谿聲」~↓

~ 高価買取になりにくい「古谷石」とは ~

◇ 破損などの修繕跡のある石。

◇ 人工的に山形などに形成、削り出しをされた石。

◇ 石のもつ表情から景観を感じにくい形状の石。

◇ 人為的な力が加わったような断面、分割された荒々しい素地の石など。

◇ 採石された場所など、詳細が定かではない石。

↓~ 山形石としては少々ぼんやりとした形状の古谷石 ~↓

↓~ 遠山石としての形状、素地の色味も浅く、鑑賞石としては景観に劣る石。~↓

↓~ 遠山石としては形状が不規則、素地も白く、古谷石の特徴が表れていない石。 ~↓

【-余談-】

水石は石本来のもつ表情なども大切ですが、大切な石を最大限に魅力を引き出すためには「水盤」や「台座」など必要不可欠になります。

景観の良い水石などは、水盤や台座を設けることでより魅力的な石として演出ができます。

水盤は砂を引くことで底面がどんな形状の石でも置くことができますが、台座はそうはいきません。

石の底面を平たくカットしてしまえば簡単に置くことはできますが、愛石家にとって石に手を加えるというのは認めたくないもの。

せっかく採石し、愛でた石に手を加えるというのは言語道断であると考えがあったからです。

台座は彫師などに依頼をかけて石の形状に合わせた台座を設けることが愛でた石への配慮ではないでしょうか。

鑑賞石をはじめ、水石などに使われている台座。

こちらも高価買取のみるべきポイントにもなりますので、台座とセットで査定をご依頼することをおすすめいたします。

ひるねこ堂では水石をはじめ「古谷石」を鑑定を致しております。

お手持ちに気になるお品物が御座いましたら是非ご相談下さい。

ひるねこ堂では「古谷石」を高価買取致しております。

「古谷石」をお手持ちの方は是非ご相談下さい。

骨董品・美術品の高価買取、蔵整理・遺品整理なら「ひるねこ堂」にお任せ下さい。

ひるねこ堂の骨董買取サービスエリア

ひるねこ堂では関西圏(京都・奈良・兵庫・大阪・滋賀・和歌山)を中心に全国各地の買取依頼に対応しております。

■出張査定

【兵庫県全域】姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 神戸市 三田市 淡路市 豊岡市 加古川市 等

【大阪府全域】大阪市 堺市 池田市 箕面市 豊中市 茨木市 高槻市 吹田市 摂津市 枚方市 寝屋川市 守口市 門真市 等

【京都府全域】京都市 福知山市 舞鶴市 綾部市 宇治市 宮津市 亀岡市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 木津川市 等

【奈良県全域】奈良市 大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市 葛城市 宇陀市 等

【和歌山県全域】和歌山市 海南市 橋本市 有田市 御坊市 田辺市 新宮市 紀の川市 岩出市 白浜町 紀美野町 高野町 有田郡 等

※上記以外の地域に関しても内容によりお伺い致しますので、お気軽にご相談ください。

■宅配査定

【全国対応】

■来店査定

【尼崎店】兵庫県尼崎市東難波町5-16-35 車谷ビル1F 営業時間 9:00~18:00

【大阪店】大阪府大阪市住吉区山之内1丁目27-12 営業時間 9:00~18:00

買取実績

骨董品

茶道具